वायुमंडल क्या है | RAS की दृष्टि से महत्वपूर्ण

- पृथ्वी के चारो ओर पाई जाने वाली वायु की परत को वायुमण्डल कहते है |

- पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वायुमण्डल पृथ्वी के चारो और बना रहता है |

- वायुमण्डल जीवन के लिए अत्यन्त आवश्यक होता है |

- वायुमण्डल के मुख्य घटक निम्नलिखित होते है :-

(1) गैसे

(2) जलवाष्प

(3) धूल के कण

(1) गैसे :-

- बादल निर्माण एवं वर्षा के लिए आवश्यक होता है |

- जलवाष्प हरित गृह प्रभाव डालता है |

- जलवाष्प की सर्वाधिक मात्रा वायुमण्डल की सबसे निचली परत में पाई जाती है |

(3) धूल के कण :-

- धूल के कणों द्वारा सौर विकिरणों का प्रकीर्णन होता है जिसके कारण आकाश नीला एवं लाल नजर आता है |

- संघनन की क्रिया भी धूल के कणों के चारो ओर होती है अत: धूल के कण बादल निर्माण एवं वर्षा के लिए आवश्यक होते है |

(I) क्षोभमण्डल :-

- क्षोभमण्डल की ऊंचाई विषुवतरेखीय क्षेत्रों में 14-16 km होती है तथा ध्रुवीय क्षेत्रों में यह लगभग 8 km होती है |

- विषुवतरेखीय क्षेत्रों में अधिक सौर ताप प्राप्त होने के कारण वायु गरम होकर ऊपर की ओर उठती है, जिसके कारण इस क्षेत्र में क्षोभमण्डल की ऊंचाई बढने लगती है |

- ध्रुवीय क्षेत्रों में तापमान कम होने के कारण वायु ठण्डी होकर अवतलित (descending) होती है जिससे क्षोभमण्डल की ऊंचाई कम हो जाती है |

- क्षोभमण्डल में वायु की सान्द्रता सर्वाधिक होती है जिसके कारण सौर विकिरणों का सर्वाधिक प्रकीर्णन व परावर्तन होता है |

- इस परत में सभी मौसम परिघटनाएँ घटती है |

- इस परत में ऊंचाई बढने पर एक निश्चित दर से तापमान कम होता है, जिसे सामान्य तापमान पतन दर (Normal Temperature Lapse Rate) कहते है |

- इस दर के अनुसार 1 km ऊंचाई बढने पर तापमान5°C कम हो जाता है या 165m ऊंचाई बढने पर तापमान 1°C कम हो जाता है |

- क्षोभमण्डल तथा समतापमण्डल के बीच एक संक्रमण परत है जिसे क्षोभ सीमा (Tropo-pause) कहते है |

(II) समतापमण्डल :-

- यह परत क्षोभ सीमा से 50km की ऊंचाई के बीच पाई जाती है |

- इस परत में मौसम परि घटनाएँ ना के बराबर होने के कारण इस परत का उपयोग जेट विमान उड़ाने के लिए किया जाता है |

- इस परत में 20 – 40 km के बीच ओजोन परत पाई जाती है |

- 25 km ऊंचाई पर ओजोन की सान्द्रता सर्वाधिक पाई जाती है |

- ओजोन परत सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है अत: इस परत को पृथ्वी की सुरक्षा परत कहते है |

- पराबैंगनी किरणों के अवशोषण के कारण इस परत में उष्मीय ऊर्जा मुक्त होती है जिसके कारण इस परत में ऊंचाई बढने पर तापमान बढने लगता है |

- समतापमण्डल तथा मध्यमण्डल के बीच समताप सीमा स्थित है |

(III) मध्यमण्डल :-

- यह परत 50 – 80 km की ऊंचाई के बीच पाई जाती है |

- इस परत में ऊंचाई बढने पर तापमान कम होता है |

- यह वायुमण्डल की सबसे ठण्डी परत है |

- 80 km की ऊंचाई पर तापमान लगभग -100°C हो जाता है |

- इस परत में उल्का पिण्ड (Meteraites) जलने लगते है |

- मध्यमण्डल तथा तापमण्डल के बीच मध्य सीमा स्थित है |

(IV) तापमण्डल :-

- यह परत 80 km की ऊंचाई से प्रारम्भ हो जाती है |

- इस परत में ऊंचाई बढने पर तापमान बढने लगता है |

- इस परत को दो उपपरतो में बांटा जा सकता है :-

(1) आयनमण्डल

(2) बहिर्मंण्डल

(1) आयनमण्डल :-

- यह परत 80 km से 640 km के बीच पाई जाती है |

- इस परत में आवेशित कण पाए जाते है |

- रेडियो तरंगो की सहायता से पृथ्वी से इस परत का उपयोग दूरसंचार सेवाओ के लिए किया जाता है |

- इस परत में पाए जाने वाले आवेशित कण ध्रुवीय क्षेत्रों के ऊपर सूर्य से आने वाले आवेशित कणों के साथ क्रिया करते है जिससे फोटॉन का उत्सर्जन होता है |

- इस फोटॉन के कारण ध्रुवीय प्रकाश का निर्माण होता है |

- इस रंग-बिरंगे प्रकाश को अरोरा (Aurara) भी कहते है |

उत्तरी ध्रुव – अरोरा बोरियालिस (Borealis)

दक्षिणी ध्रुव – अरोरा ऑस्ट्रेलिस (Australis)

- आवेशित कणों की क्रियाओ के कारण इस परत में ऊंचाई बढने के साथ तापमान बढ़ता है |

(2) बहिर्मंण्डल :-

- यह 640 km की ऊंचाई से प्रारम्भ होता है |

- वायु की सान्द्रता इस परत में सबसे कम होती है |

- इस परत में ऊंचाई बढने के साथ तापमान बढ़ता है जो लगभग 1700°C या उससे अधिक हो जाता है|

वायुमण्डलीय दाब :-

- वायु द्वारा पृथ्वी की सतह पर लगाए जाने वाले दब को वायुमण्डलीय दाब कहते है |

- वायुमण्डलीय दाब को बैरोमीटर द्वारा मापा जाता है |

- वायुमण्डलीय दाब की इकाई मिलीबार (mb) होती है |

- तापमान बढने पर दाब कम होता है तथा ऊंचाई बढने पर भी वायु की सान्द्रता कम होने के कारण दाब कम होता है |

- किन्ही दो स्थानों पर पाए जाने वाले दब में अंतर को दब प्रवणता (Pressure differential) कहते है|

- दाब प्रवणता के कारण दाब प्रवणता बल लगता है जो पवनो की गति करवाने में सहायक होता है |

- पवने हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती है |

- दाब प्रवणता जितनी अधिक होती है, पवनो की गति उतनी ही अधिक होती है |

- दाब प्रवणता बल के अलावा पवनो पर कोरियोलिस बल तथा घर्षण बल भी लगता है |

___________________________________________________________________________________

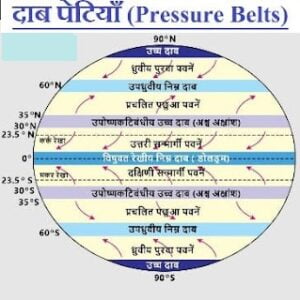

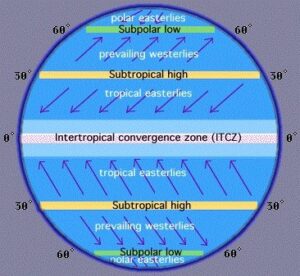

Pressure Belt :-

(1) विषुवत रेखीय निम्न दाब पेटी :-

- यह पेटी 5°N तथा 5° दक्षिणी अक्षांश के बीच स्थित है |

- विषुवतरेखीय क्षेत्रों में अधिक सौर ताप के कारण वायु गर्म होकर ऊपर की और उठने लगती है जिसके कारण सतह पर निम्न दाब का निर्माण होता है |

- यह पेटी उच्च तापमान के कारण बनती है अत: इसे तापजन्य (Temperature Induced) पेटी कहते है|

- इस पेटी क्षेत्र में वायु की सान्द्रता कम होने के कारण यहाँ मन्द (Mild) पवने चलती है अत: इसे शांत पेटी क्षेत्र (Doldrum / Calm Belt) भी कहते है |

- इस पेटी क्षेत्र उष्ण कटिबन्धीय क्षेत्रों में चलने वाली पवनो का अभिसरण होता है अत: इसे अन्त: उष्ण कटिबन्धीय अभिसरण क्षेत्र (Inter Tropical Convergence Zone / ITCZ) भी कहते है |

(2) उपोष्ण कटिबन्धीय उच्च दाब पेटी :-

- यह पेटी दोनों गोलाद्धो में 30° अक्षांशीय क्षेत्रों में पाई जाती है |

- विषुवतरेखीय क्षेत्रों से ऊपर उठने वाली वायु 30° अक्षांशीय क्षेत्र में अवतलित होती है जिसके कारण यहाँ उच्च दाब का निर्माण होता है |

- इस पेटी का निर्माण वायु के अवतलन के कारण होता है अत: इसे गतिकजन्य (Mechanically Induced) पेटी कहते है |

- वायु के अवतलन के कारण यहाँ बादल निर्माण नही होता अत: यहाँ वायुमण्डलीय स्थायित्व पाया जाता है एवं मन्द पवने चलती है |

- प्राचीनकाल में यहाँ से गुजरने वाले जहाजो की गति में मन्द पवनो के कारण अवरोध उत्पन्न होता था एवं व्यापारी जहाज को हल्का करने के लिए घोड़ो को समुद्र में फैंक दिया करते थे अत: इसे अश्व अक्षांश भी कहते है |

- विश्व के अधिकतम गर्म मरुस्थल इसी पेटी क्षेत्र में पाए जाते है |

(3) शीतोष्ण कटिबन्धीय निम्न दाब पेटी :-

- यह पेटी दोनों गोलाद्धो में 60° अक्षांशीय क्षेत्र में पाई जाती है |

- इस पेटी का निर्माण पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है अत: इसे गतिकजन्य पेटी कहते है |

- इस पेटी क्षेत्र में निम्न दाब परिस्थितियां होने के कारण यहाँ शीतोष्ण कटिबन्धीय चक्रवातो का निर्माण होता है |

(4) ध्रुवीय उच्च दाब पेटी :-

- यह पेटी दोनों गोलाद्धो में 90° अक्षांशीय क्षेत्र में पाई जाती है |

- ध्रुवीय क्षेत्रों पर तापमान कम होने के कारण वायु ठण्डी होकर अवतलित होती है जिसके कारण उच्च दाब की स्थिति का निर्माण होता है |

- इस पेटी क्षेत्र में वायुमण्डलीय स्थायित्व पाया जाता है |

____________________________________________________________________________

Shifting of Pressure Belt :-

- दाब पेटियाँ सूर्य की स्थिति के अनुसार विस्थापित होती है |

- ITCZ वहाँ स्थित होता है जहाँ सूर्य ठीक ऊपर लम्बवत स्थित होता है |

- जून में ITCZ उत्तरी गोलार्द्ध में विस्थापित हो जाता है तथा ITCZ के विस्थापन के साथ सभी दाब पेटियाँ उत्तर की और विस्थापित होती है |

- दिसम्बर में ITCZ के साथ सभी दाब पेटियाँ दक्षिण की और विस्थापित होती है |

- दाब पेटियों के विस्थापन से दो प्रमुख जलवायु परिस्थितियों का निर्माण होता है :-

(1) मानसून जलवायु (Monsoon Climate)

(2) भूमध्यसागरीय जलवायु (Mediterranean Climate)

Other Popular Articles

राजस्थान प्रमुख भू-आकृतिक प्रदेश एवं उनकी विशेषताएँ | RAS | PRE | MAINS

भारत | मूल कर्तव्य | मौलिक कर्तव्य | RAS | PRE | MAINS

PRESS & JOURNALISM IN PRE-INDEPENDENCE ERA | RAS EXAM